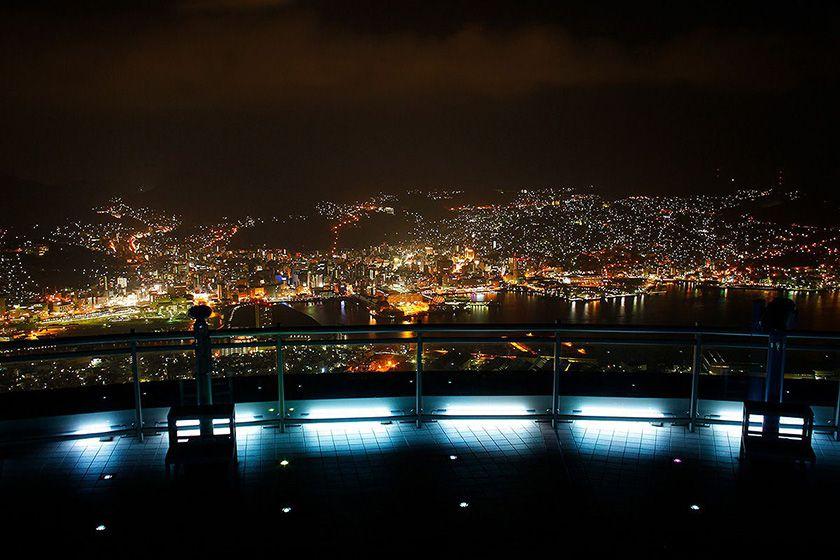

長崎港を見下ろす高台

街側のお部屋やレストランからは

美しい長崎夜景がお楽しみいただけます。

広々としたゆとりの客室と

和洋中バイキングが自慢の宿です。

- 宿泊予約システム変更のお知らせ

-

日ごろより長崎にっしょうかんをご利用いただき誠にありがとうございます。

この度2024年1月10日に、ホームページからの宿泊予約システムを変更いたしました。

旧システムでご予約頂いた1月10日以降のご宿泊については、予約の確認・取消および変更方法が以下のとおりとなります。▼2024年2月29日までは、下記よりWeb上で可能です。

予約の確認・取消はこちら≫

▼2024年3月1日以降は、お電話にて承ります。

TEL:095-824-2151▼2024年1月10日以降は、Web上で予約の変更ができないため、お電話にて承ります。

TEL:095-824-2151

ホテルの魅力

おすすめプラン

-

【イベントチケット20枚付】GWファミリープラン≪4月27日~5月6日≫(3名様~)

-

【期間限定】九州・沖縄在住者限定!アワビの鉄板焼き付プラン≪4月26日まで≫

-

【期間限定】九州・沖縄在住者限定!アワビの鉄板焼き付プラン≪5/6~9/13≫

-

◆【蟹をお好きなだけ食べ放題付】50品以上の和洋中バイキングプラン≪通年≫

-

【スタンダード】春の長崎旬菜グルメと北海道VS沖縄料理フェアバイキング≪3~5月≫

-

◆【ホームページ限定】★平日限定★お値打ち【1ドリンク】50品以上の和洋中バイキング≪通年≫

-

◆【基本プラン】【朝食付スタンダード】25品以上の朝食バイキング 大浴場完備≪通年≫

-

◆【夕食・朝食付】世界新三大夜景認定記念プラン タクシーナイトチャーター券付プラン≪通年≫

-

◆【飲み放題付!生ビールや各種焼酎、カクテルなど】50品以上の和洋中バイキングプラン≪通年≫

おしらせ

-

長崎にっしょうかんでは期間中、楽しくお過ごしいただくために楽しいイベントを催し、お客様をお迎えいたします。

●期間:2024年4月27日(土)~5月6日(月)16:00~21:00

●ミニ縁日:毎日開催

射的、野球ストラックアウト、サッカーストラックアウト、ダーツ 全て200円、ポップコーン(200円)

※チケットは100円の6枚綴りを500円で販売いたします。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

クリックで大きくご覧いただけます≫ -

販売期間:2024年6月1日~8月31日

子供から大人まで楽しめる「にっしょうかん」オリジナル・スーパーバイキング!!

この夏、50種類の美味しい料理からデザートまで、「夏料理」をテーマに、元気に夏のスタミナ抜群のバイキングをご用意。人気メニューから「長崎グルメ」「お刺身」「お寿司」コーナー。そして、魚貝や雲仙しまばら鶏、夏野菜を使った「好みで作るアヒージョ」がおすすめです。子供から大人まで大満足欲張りバイキングをたっぷりとお楽しみください。 -

長崎にっしょうかんの女性大浴場にシャンプーバーを新設しました。

リペア系、モイスト系、ダメージ系を各12種類、計36種類です。

普段使いを見つけるも良し!新たにチャレンジするも良し!

貴方お好みを見つけてぜひご利用ください。

詳細はこちらから≫ -

旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。

新年にあたり、スタッフ一同一層気を引き締めて、

皆様にご満足いただけるように努力してまいりたいと思います。

本年も変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 -

本年も皆様より格別なるご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。

来年もより一層快適にお過ごしいただけるよう、スタッフ一同おもてなしの心で

皆様をお迎えしたいと思っております。

何卒変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

それでは、皆様良いお年をお迎えください。 -

販売期間:2024年3月1日~5月31日

にっしょうかん恒例の好評のバイキング!

今年の春は「春の長崎旬彩グルメと北海道VS沖縄料理フェア」。

北海道メニューから沖縄のソウルフード!春の創作料理が満載です。

もちろん大好評の新鮮自慢のお刺身やにぎり寿司は人気不動の定番料理です。

そして、長崎グルメから人気メニューの数々を堪能していただきます。

季節の多彩な料理とデザートを含め春の味覚が大集合です。

長崎のご馳走をお腹いっぱいお召し上がりください。 -

この度、長崎にっしょうかんホームページを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルは、ご利用者の皆様に見やすく、分かりやすくお伝えできるホームページに改善させて頂きました。

これまで以上に、使いやすいサイトを目指し内容を充実して参ります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 -

厚生労働省より「マスク着用の考え方の見直し等について」(2023年2月10日)に基づき、 2023年3月13日からマスクの着用はお客さまご自身の判断となります。

HMIホテルグループでは衛生面への配慮のため、以下の通り引き続き継続いたします。

① 玄関および食事会場入口での、アルコール消毒液の設置

② ビッフェ会場でのビニール手袋の着用

③ 3密回避の観点からソーシャルディスタンスへのご協力

なお、従業員は引き続きマスクの着用を継続いたします。

何卒ご理解・ご協力の程、宜しくお願いいたします。

厚生労働省からのご案内(PDFが開きます)>>

アクセス

「長崎空港」から長崎市内直行リムジンバスで終点「長崎駅バスセンター」下車、長崎駅よりタクシーで約15分(有料)。

「JR博多駅」より特急リレーかもめ、新幹線かもめで1時間25分、「長崎駅」下車、タクシーで約15分(有料)。

「JR長崎駅」西口からホテルまでの無料送迎もございます。